尺八古典本曲集[二] 古霊

奏者:徳山隆

演奏時間:63分

録音: 1984/11/17

本曲研究会

Copyright C 2019 by Takashi Tokuyama

1 虚鈴 kyorei (11:41)

2滝落 takiochi (11:35)

3紫野之曲 murasakino no kyoku(11:35)

4讃加羅菅垣 sankara sugagaki(4:33)

5調 下り葉 shirabe sagariha(4:06)

6手向 tamuke(5:42)

7奥州薩字 oshu sashi(8:22)

8恋慕流し renbo nagashi(10:49)

本録音は1984年11月、熱海郊外の山荘で、深夜一曲一回限り、5時間通しで吹きました。吹き始めて3時間を過ぎたころ、自分と竹が一体化したような感をおぼえました。比較的時間に追われた第一巻のスタジオ録音に比べて、奏者自身は第二巻の出来に大いに満足しています。

音楽としての古典本曲の魅力を伝えていくため、どの巻を手にしても古典本曲の全体が見渡せるよう工夫していくつもりです。なお、実技指導はもちろんのこと、文献や史料の提供など、いつでも快くご協力くださり、小生の活動を絶えず温かく見守っていてくださる稲垣衣白(愛知在住・医師)、岡本竹外(横浜在住・漁船の設計の泰斗)両先生に心より御礼申し上げます。

ダウンロード

全曲ダウンロード

演奏時間:63分

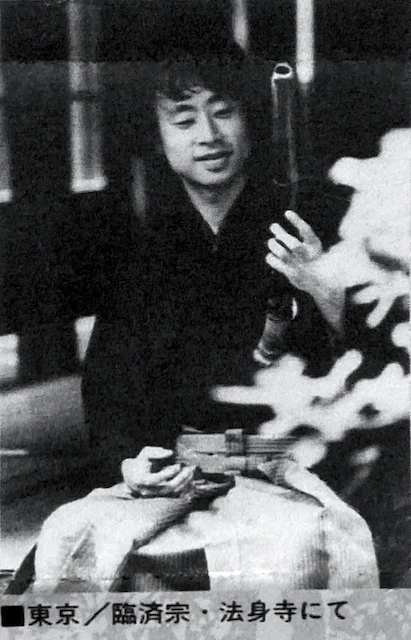

録音:1984/11/17 ミキシングエンジニア:松崎和夫 デザイナー:竹林孝枝・橘沙羅(竹林工房) フォトグラファー:佐々木滿・勘田義治 制作/レコーディング・プロジェクト 発行:/本曲研究会 〒156 東京都世田谷区松原5-20-12

1 虚鈴 kyorei (11:41)

技巧を加えず、直線的で簡素な構成ですが、古典本曲中最古のものとして、また吹禅精神に一番近いものとして格別重視されています。伝説では、唐の人、張伯ちょうはくが普化ふけ禅師の振った鐸たく(木の舌したを持つ鈴)の音をまね、竹で吹いたものを、その十六代後の張参ちょうさんから日本の留学僧学心(覚心)が学び日本に伝えたことになっています。つまり唐代に曲が出来、鎌倉時代(1254年)に日本に伝わりました。

2 滝落 takiochi (11:35)

伊豆の田方郡修禅寺町太平の滝源寺の住職が付近の旭滝をイメージして作曲したといわれています。住職作曲説は伝説にすぎませんが、このあたりでできたことには間違いなく、琴古流きんこりゅうの祖初代黒沢琴古くろさわきんこもこの曲を習っていることから、江戸時代、17世紀から18世紀初めには曲ができていたと思われます。小さな湧き水が下るにしたがってだんだん水量を増し、水しぶきをあげて流れ落ち、最後はまた、平地で静かな流れに至るまでの過程を模写的に描いた傑作です。

3 紫野之曲 murasakino no kyoku(11:35)

とんち話で有名な一休和尚は、後小松ごこまつ帝を父に、母を楠なん氏一族に持ち、奔放な人生を送りました。その著「狂雲集」には尺八と題する詩もあることからわかるように、尺八を腰にさして気の向くまま街を吹き歩いたとのことです。京都の柴野は、晩年一休が住職をしたところでもあり、都山とざん流尺八にも縁の深い土地です。この曲は一休禅師作曲と伝えられていますが、本カセット・シリーズのジャケットでは、毎回一休の直筆を紹介しています。

4 讃加羅菅垣 sankara sugagaki(4:33)

サンカラサ管垣ともよばれ、旧京都明暗寺の明暗真法流めいあんしんぽうりゅうに伝わる曲です。渡辺鶴山かくさんーー尾崎真龍しんりょうーー勝浦正山しょうざんと続いた明暗真法流は、部分的伝承者はあるものの全体像を知ることはできなくなりました。謎の多い古典本曲の歴史の中で真法流は特に謎に包まれてた領域です。この曲は第一巻の伊予恋慕同様、小生の解釈による復原演奏です。近代的な哀愁をおびた曲調を、拍節をつけ、琴古流式のアタリつきで演奏しました。

5 調 下り葉 shirabe sagariha(4:06)

根笹派錦風流は津軽藩士で芸術万般に通じていた毛内雲林(天保8[1837]年80余歳で歿)により創設されたといわれています。代々の津軽藩主に愛好され後家流とよばれたそうです。「コミ」「チギリ」の特殊奏法は他地域には見られない独特のものであり、寒中竹につららが下がるような厳しい修行をしたとのことです。根笹派十曲のうち「調」だけは、雲林の弟子ともいわれる伴健之(1795ー1877)が最初に吹き習う曲として創作した名曲です。

6 手向 tamuke(5:42)

三重県鈴鹿市の善済寺に伝わった曲。音楽学者で日本音楽にも造詣の深かった故小泉文夫氏の考案された四種の四度音階(テトラゴルド)の都節ないしは律の音階と、民謡の音階からなるのが尺八古典本曲の基本音階構造ですが、稀に二つの都節音階からなる曲があり、その響きはきわめて近代的歌謡演歌調になります。本曲はその例であり、善済寺伝承の曲は他に「覚睡鈴」「魅の曲」、「礼法」などがあります。

7 奥州薩字 oshu sashi(8:22)

尺八の名人といわれた神保正之助じんぼまさのすけと越後明暗寺の最後の住職、堀田侍川ほったじせんの合作とされています。「神保三谷」とも呼ばれて、東北系古典本曲の細かい技巧が随所に見られます。時には細かな、また時にはダイナミックな揺ゆり、布袋軒ふたいけんや根笹派ねささはの曲に共通するメロディーの動きに、時々入るユニークな旋律。そして「高音たかね」で存分に高揚感を示した後、「鉢返はちかえし」で二転三転尺八の様々な技法をおりまぜながら、息つく暇もなく曲は終結を迎えます。

8 恋慕流し renbo nagashi(10:49)

「恋慕」とは「鈴慕」、「鈴法」が訛ったものとする説もあります。古典本曲中には、何々鈴法とつく曲名も多いのですが、この場合の「鈴慕」「鈴法」は単に曲としての意味しかありません。「恋慕流し」は冒頭から動きを見せた後、いったん落ち着きを取りもどし、前半部分を終わります。真ん中からは「高音」で、実に意表をつく音の動きが意図されたぎこちないリズムで奏され、終結部は冒頭の音の動きを回想する形でしめくくっています。