ご挨拶

初めまして。小谷能久と申します。今から30年以上前に、縁あって徳山隆先生に吹禅尺八の手ほどきをしていただきました。インド思想、特にヨーガ(瞑想修行の方法、仏教のヨーガ派は漢訳では瑜伽行派)の思想に興味を持ち、東方学院、東洋大学を経由して、何とか京都大学文学部大学院修士課程(インド哲学史)に入学でき、仏教を含めたインド思想をある程度学ぶことができました。

しかし、7世紀頃からインドで発展してきた『タントラ』という宗教運動・体系が何ともわからなかったため、2000年にインドに渡り、運よく良い先生に巡り合え、結果的に6年ほどガンジス川のほとりにあるヴァーラーナシー(長すぎるので以下、ヴァラナシ)で過ごしました。ヴァラナシは、インドの中でも暮らしにくい土地とされていますが、それでも外国人研究者・学生が何人も滞在していました。結果的に、タントラを含めたインド宗教思想の体系が自分なりに理解でき、後で考えると『会うべき人』にも出会え、厳しいながらも良い6年間だったと思っています。

日本の一般の方の『インド哲学』のイメージとしては、『深遠な』と形容されたり、わけがわからない小難しい感じとかゴータマブッダや仏教のイメージかと思います。日本の学問の世界では、仏教学でも、論理学・認識論が主流の一つとなっていて、一般の方たちの興味とはずれている傾向があります。私自身、小難しい分野にはあまり興味がなく、入門的文献を少し読んだ程度です。

このコラムでは、インドの宗教・思想の流れ全体を、私自身の理解を独断と偏見を交えてお伝えできればと思っています。

まずは、歴史のお話し

1 インダス文明

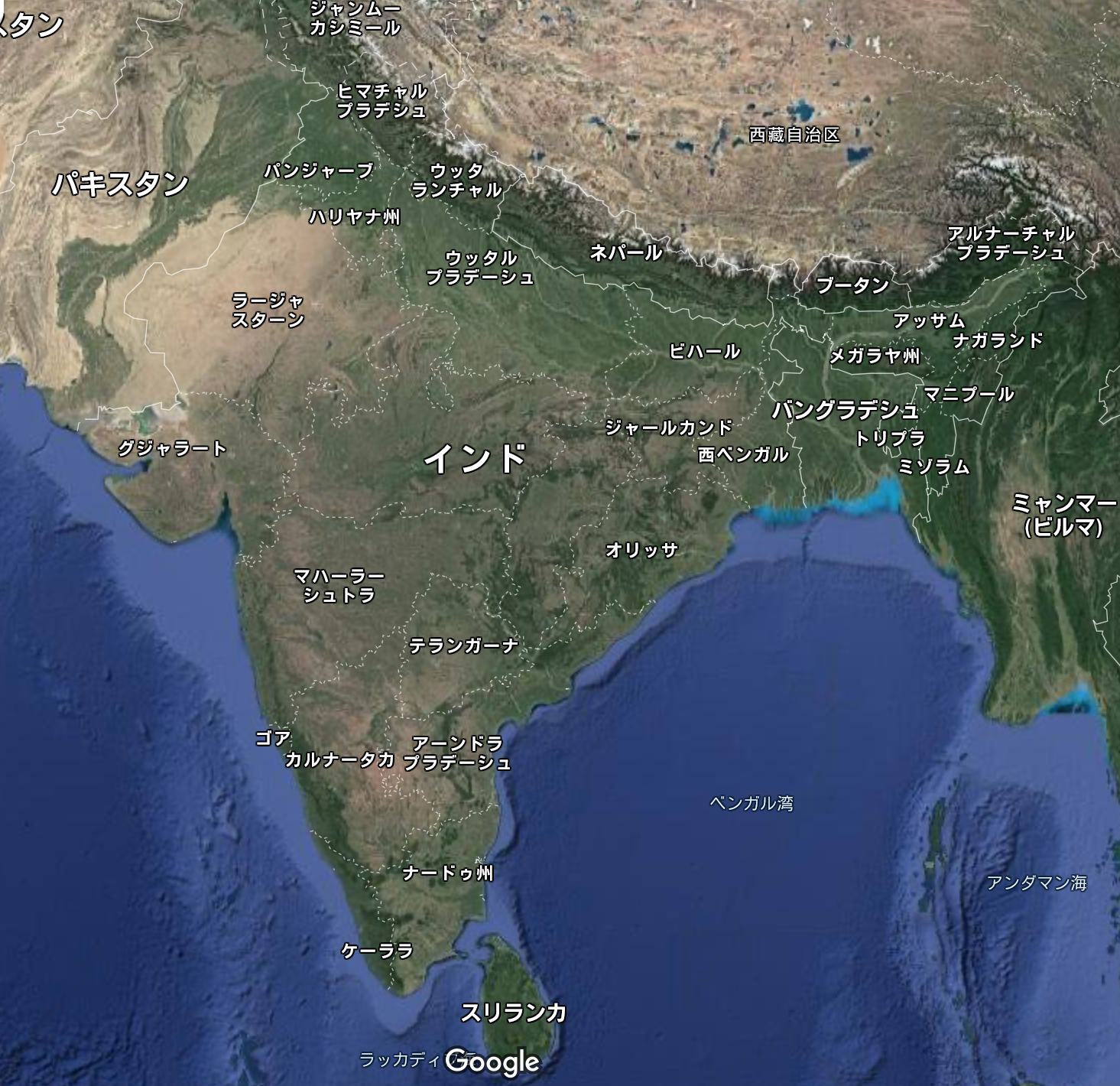

インド文化の歴史の始まりとして、まず取り上げられるのは、パキスタンからインド西部にまたがる地域に紀元前2300~1800年(年代の幅に関しては別の見解あり)を中心に栄えたインダス文明です。チベット高原を源流とし、チベット文化圏であるインド・ラダック地方を通り、パキスタン北部からインド洋に流れているインダス川流域のモエンジョダーロ、ハラッパーなどの遺跡の発掘により確認されていますが、発掘された印章に記された文字が解読されておらず(今でもそのはず。私のインド滞在中にドイツの研究者が『解読した。学会で発表する予定』とプレスリリースしましたが、怪しい。詳しいことを知りたい方は、ご自分で調べてください。)、よくわからないことが多い文明です。

特徴としては給排水設備の整ったレンガ造りの都市が作られていたこと、出土した印章にはシヴァ神のような神?人?が瞑想っぽい格好をしている図が描かれていたり、性器崇拝や牛か水牛のような牛崇拝が見られたりで、南インドのドラヴィダ人の文化と共通している要素があり、インダス文明の担い手はドラヴィダ人の祖先だったのではないかと考えられています。しかし、西アジアのシュメール文化との関係も無視できず、はっきりとはわかっていないようです。

インダス文明は、紀元前18世紀には消滅していますが、その原因もはっきりしていません。何らかの自然災害や気候変動が主原因で、加えて異民族の侵入があったかもしれないと考えられています。

インドに住んでいると、インダス川って?どこの川?という感じを持ちます。インド滞在中に北部のラダックに行ったとき、中心地レーの郊外の道路沿いに静かに流れている川が、本に出てくるインダス川だとわかり、『おー、これがインダス川か!』と少し驚いた記憶があります。源流から上流域が自己主張の強い感のあるガンジス川に比べると、ずいぶん控えめな感じの川でした。ちなみに、レーには、徳山先生のお知り合いの中村行明上人が建立されたシャーンティ・ストゥーパ(仏塔)があります。

2 アーリア人のインド亜大陸への侵入

紀元前1500年頃、インド・ヨーロッパ語族(おそらく黒海とカスピ海の間でコーカサス山脈の北の地域を故郷とし、ギリシャ語・サンスクリット語・ゾロアスター教の経典の言葉などを古典語とする語族)の一群が、アフガニスタンからパキスタン・インドにまたがるパンジャーブ地方に侵入(=民族移動)し、自分たちをアーリヤ人と呼びました。

アーリヤ人(カースト最上位のバラモンの元)は、インド亜大陸に住んでいたドラヴィダ語族(現在の南インド4州などで話されている言葉)の人たちと混じることで、今のインド人の元となる人たちができています。バラモンの経典ではバラモン以外のカーストの人間との結婚は禁じられており、禁を破ればバラモンではなくなるので、バラモンは皆、色黒ではなく、ヨーロッパ的背丈・顔つきのはずです。しかし実際には、特に南インドのバラモンは、色黒気味で、非ヨーロッパ的顔立ちの人が少なくないので、ドラヴィダ人など先住民と交わったことは、容易に想像がつきます。

小谷能久 略歴

慶応義塾大学経済学部卒業。中東で石油を掘っている会社、東方学院、東洋大学を経由して、京都大学文学研究科修士課程(インド哲学史)終了。2000年にインドに渡り、2001~2007年バナーラスヒンドゥー大学博士課程(Ph.D取得)。カシュミール・シヴァ派などを伝統的学者に学ぶかたわら、インドの宗教的伝統に接する。帰国後は、『ヨーガ学研究所』の看板をひっそり掲げていたが現在休止中、駒澤大学仏教経済研究所研究員。