自己啓発の真髄――人生で大切な、たった一つのこと「自分を識る」――

自己啓発セミナーからワークショップへ

私は、1980年代の約10年間、「自己啓発セミナー」のトレーナーとしてライフ・ダイナミクスに次ぐ業界第二位のiBDセミナーのベイシック・プログラムを、ほぼ毎月担当していた。ギターや尺八を教え、高校の非常勤講師として倫理や世界史などを担当しながらの、忙しくも充実した日々だった。セミナーで提唱されていた、「今・ここ」で、「気づき」「体験する」ことを基本にするレクチュアは、とても新鮮で、世の中や学校教育に欠けていたものを見事におぎなっていたように思う。セミナーは、「自己成長」という抽象的な目的のために、自ら、主体的に、時間とお金を投資するという日本人にとっては初めての体験だったのかもしれない。

iBDセミナーでは、参加された1万人以上の方々の、さまざまな人生を垣間見させてもらった。百数十回もやってゆくうち、プログラムのインパクトに依らない、静かで、自発的な「気づき」を導くようなものを試してみたくなった。こうして『ワークショップ・ウイズ』ができた。

ウイズでは、自己啓発セミナーの根幹をなすマズローなどの「人間性の心理学」を踏襲しながらも、日本語の肌触りを大切にして、用語も工夫した。たとえば、「人生は認識である」とし、その中でも「自己認識」、つまり自分が自分のことをどう思い、どのように受けとっているのかを、体験的に識ることを目的にした。そして、それを端的に示すために「自分を識る」という標語ができた。自分を識るは、ワークショップ全体を統合する語でもあり、本稿でもこの線に沿って記してゆく。

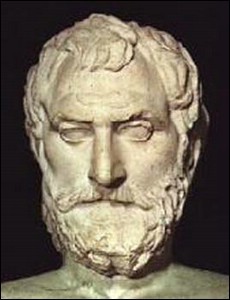

さて、自分を識るというのは、古代ギリシャでは、「汝自身を知れ(グノティ・サウトン)」としてデルフォイの神殿に刻まれていた(この語はソクラテスの座右の銘でもあったという)。この語の作者として仮託されているギリシャの七賢の一人が、哲学の祖とされるタレスだ。タレスは、イオニア自然哲学を創始し、神話・物語の世界を脱して、自らの頭で万物の根源を追求し、「グノティ・サウトン(汝自身を知れ)」の作者として仮託されている。

自分を識る

人生で大切な、たった一つのこと、それは「自分を識る」ことだ。

「知る」ではなく、あえて「識る」としたのは、知識や理性で概念的に理解するだけではなく、感性も含めたトータルな体験、「今・ここ」にある自分の存在全部が同意するという意味を込めてのことだ(このような「識る」の使い方は、芹沢光治良氏に倣った)。

自分を識るとは、総身で「今・この瞬間」に「 気づく」ことだ。こういった気づきは、行動の変化や、時には人格をも変容させるような、根っこから人を揺り動かす体験に直結している(私見だが、このようなレベルの体験をする時のみ、人は「変わる」ことができる)。

人生がしばしば旅に喩えられるのは、それが、いつかは終わるからだろう。人生には終わりがあることは誰でも知っているが、いざ自分の番がくると、「あの時、ああすればよかった、こうすればよかった」と後悔するものらしい。そんな死ぬ間際の後悔で圧倒的に多いのは、「もう少し、自分の気持ちに正直になればよかった」というものだという。

そうならないためにも、「瞬間瞬間の自分の正直な気持ちや思いをシッカリ把握して、それをわかちあう」こと、これこそが「自分を識る」ことだ。

アメリカを代表する識者・エマーソン(1803-1882)も、次のように言っている。

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.

「あなたを、あなた以外の何者かにさせようと、たえず働きかけてくる世間の圧力に屈することなく、自分らしくあり続けることこそが、人生における最高最大の偉業だ」(拙訳)。

2500年前の「自分を識る」

「自分を識る」という趣旨のことは、2500年も前の昔、古代ギリシャの太陽神アポロンを祀ったデルフォイの神殿に刻まれたコトバでもあった。デルフォイ神殿は、アテネから西北(内陸)へ120キロ余りの山の斜面にある。ここは、古代エーゲ世界の人々にとって、神のお告げ(神託)をいただく聖地だった。

古代ギリシャ人は、「世界は平たい円盤のような形をしていて、そのまわりは大きな河(オケアノス)で囲まれている」と考えていた。世の中のあらゆる河川は、このオケアノスの水が地下から地上に現れたものだ。冥界(あの世)はオケアノスの彼方にあると考えられた(後に、地下にあるとされた)。世界の中心は、もちろんギリシャであり、もっと厳密に言うとデルフォイの地こそが地球のド真ん中だとみなされていた。神話では、最高神ゼウスは世界の中心を見つけるために両端から二羽の鷲を放った。そして、二羽が交叉した地を中心と定めた。それが山深いデルフォイだった。ゼウスはここに「世界のへそ(オムパロス)」とよばれる石を置いた。

伝説では、デルフォイは、初め大地母神ガイア(ゲー)の聖地として,大蛇(ピュトン)に守られていた。このときすでに神託も行われていたという。それを、前9世紀にアポロンが大蛇を射殺し、自らが主宰神になった。当時のデルフォイの神託は、地方で細々と行われていただけだったが、ギリシア人による植民が盛んになるにつれ、あちこちでデルフォイの名声が高まり、ギリシア全土はもちろん、エジプトやオリエント諸国にまで神聖なる地として認知されていった。非ギリシャ人(異民族)の権力者も神託を頼って集まってきた。神託の依頼内容は、国の命運を左右するような重大なものから、利殖や投資の可否などの個人的なものまで、さまざまだった。

こうして、前6世紀には、デルフォイはギリシアのもっとも重要な神託地になった。前6世紀というまさにこの時、エーゲ海をはさんだ対岸のミレトスにタレスが登場する(奇しくも、この稿がほぼ完成した2020年10月30日、エーゲ海の右側にマグニチュード7の地震が起きた。この震源地こそが、イオニア地方といわれる哲学発祥の地だ)。

こうして、前6世紀には、デルフォイはギリシアのもっとも重要な神託地になった。前6世紀というまさにこの時、エーゲ海をはさんだ対岸のミレトスにタレスが登場する(奇しくも、この稿がほぼ完成した2020年10月30日、エーゲ海の右側にマグニチュード7の地震が起きた。この震源地こそが、イオニア地方といわれる哲学発祥の地だ)。

神託は、巫女を通じて行われたことから、巫女の養成はかなり厳しかった。ただし、その資格はほとんど問われず、「神殿の地であるデルフォイで生まれ育った乙女であること」だけだった(だから文盲の巫女さえいたという)。お告げを受ける場は地中深くにあった。巫女は、断食・沐浴し、霊水を飲み、月桂樹の葉っぱを燻蒸した煙を吸い、その葉を噛んで三脚台の上に鎮座した。この三脚台については、次のような逸話がある。

黄金の鼎(三脚台)は、元々は、鍛冶を司る神(ヘファイストス)が作ったもので、海中深くに沈んでいた。それが偶然発見され、ミレトス市はその所有を巡って戦いを起こした。多くの人が亡くなり、厭戦気分も高まり、どう収拾したらよいかを神託に委ねた。お告げの内容は、「過去・現在・未来を見通し、わかっている者の手にこの鼎がわたるまで戦争は終結しない」というものだった。こうして、賢者とされるタレスのところに鼎は持ち込まれた。タレスは、この申し出を固辞して受け取らなかった。そこで、鼎は七人の賢者の間でたらいまわしにされ、最初のタレスのところに戻ってきた。行き場をなくした鼎は、アポロン神に奉納され、以後デルフォイの神託を受ける巫女の座る椅子として使われるようになった。

さて、神託を受けるべく純潔の巫女は、だんだんトランス状態に入ってゆく。やがて期は満ちて、謎めいた言葉が、脈絡なく、時には絶叫をともなって口をついて出る。これを解釈・解読するのに男性の神官が必要だった。神官は、お告げの言葉を書き留めてから、それを韻文に整えて依頼者に伝える。整えられるといっても、この神託の最終形もまだ充分ミステリアスだ。それは明確な指示というより、さまざまに解釈できるような抽象性を備えたままだった。近代科学の観点からか、巫女のトランス状態については長らく否定的な見方がなされてきたが、1996年の科学的調査により、地下の岩の割れ目から噴出するさまざまな成分を含有するガスには、人を幻覚状態に誘う成分が含まれていることが確認されている。

1972年秋、当時ザルツブルグに居た私は、汽車を乗り継いでアテネに向かい、アクロポリスを観た後、バスに揺られて峠をいくつも越えデルフォイに向かった(このギリシャ旅行の様子は、「ギリシャ旅行」(度々の旅) を参照のこと)。

「汝自身を知れ」の作者は、哲学の祖タレスか?

2020年10月にイオニア地方に大きな地震が起きたのは述べた通りだが、紀元前六世紀、当時地中海貿易で栄えたこの地方最大の都市ミレトスにタレス、すぐ上のサモス島(陸から1キロ)にピュタゴラス、さらに少し上のエフェソスにヘラクレイトスと、三人の超人がほぼ時を同じくして現れた。この地方は、海外貿易で栄えるが、ペルシャなどのさまざまな異民族に脅かされ続けて、経済的にはとても豊かでありながら、政治的にはとても不安定だった。

西洋哲学史の冒頭を綺羅星のごとく飾る三人の言行を、少ない材料からでも辿ってゆくと、私が「自己啓発」について言わんとする事柄の多くが、すでに論及されているのがわかるだろう。万物の根源を最初に問いかけたタレスは、アリストテレスにより哲学の祖とされた(250年後の『形而上学』において)。また、当時の賢者とみなされ、そのことから、「汝自身を知れ(グノティ・サウトン)」という戒めの作者にも仮託されている。タレス(前624?-546?)の生涯は、概略次のようなものだ。

彼は、小アジア(現在のトルコ)のフェニキアのミレトスに生まれ、万物の根源(アルケー)を問ういわゆるミレトス学派を創始した。今はローマ帝国の遺跡位しか残っていないが、タレスが生きた当時のこの辺りは、それこそアジア・アフリカ・ヨーロッパが交叉する文明の中心地だった。だから、エジプトやバビロニアなどの古代都市から最新の数学や自然科学的知識が集まってきた。

タレス自身がギリシャ人だったかどうかは不明だが、もしそうだとするなら、史上初めてエジプトに渡ったギリシャ人ということになる。イオニア地方は、ギリシャ本土とはエーゲ海をはさんで対岸にあたり、当時はフェニキア(今はトルコ)とよばれているオリエント・アジア(小アジア)に位置することから、セム族(今でいうアラブ・エチオピア・ユダヤ)だったと思われる。

柳広司氏の小説(『最初の哲学者』、幻冬舎.2011)によれば、タレスは「当時世界最先端の知識(ソフィア)の源泉」の地エジプトに渡る。その目的は二つあり、「世界の成り立ちについての知識」と、「われわれの世界と天上の星の運航にはどのような関りがあるのか」について究明することだった。礼を尽くして供物を捧げ、エジプトの神官たちにこれらの知識の伝授を乞うたが、まるで相手にされない。神官たちは、知識が洩れないよう文字(ヒエログリフ)もわざと複雑にし、国王にさえ読めないようにしていた。

日参して教えを乞い続けるタレスのしつこさに辟易した神官たちは、彼を厄介払いするため、自分たちも答えられない「ピラミッドの高さを計算せよ」との問いを与え、それが解けたら色々指導してやろうと言った。喜んだタレスは、ギザのピラミッドに通い詰めて、自分の立つ位置により変化する影を通じて高さを計算した。これにびっくりした神官たちは、彼を認め三年かけてその秘儀のすべてを伝授した。そればかりではなく、タレスは太陽の大きさや月の軌道円も正確に計算し、日食もピタリと当てた。彼は、母の勧める結婚には、若い頃は「まだ早い」として、また老じては「もう遅すぎる」と言って独身を貫いた。特定の仕事に就かなかったので、家は没落するが、30年に一度のオリーブの豊作を見越してすべての搾油機を押さえ、それを又貸しして巨富を得、家計を立て直した、とここまで柳氏の小説に沿って綴った。

オリーブ事件には別説もある。星を見るため上ばかり見ていたら溝にはまり、「地上のことはサッパリね」と下女に笑われ、お金を儲けることなどは、さほど難しくないことを証明しようと、機会を全部押さえてオリーブで大儲けしたというのだ。彼は天文・気象に通じていて、30年に一度の大豊作が到来することを読めたのだ。

タレスの書いたものは何も残っておらず、人伝手の断片的なものだけだが、ある人が人生で一番難しいことは何か?とタレスに訊いた。答えは、「自分自身を知ることだ」というものだった。